Affrontiamo la vita impreparati, sempre.

Siamo qui per conoscere, divenire consapevoli, comprendere ciò che ancora non abbiamo compreso: non possiamo che sbagliare, che dire cose imperfette, compiere azioni limitate e non di rado dannose a noi e al nostro prossimo, essere mossi da intenzioni confuse e non univoche.

Questa è la vita, non altro: possiamo salire sul nostro personale palcoscenico e recitare la nostra parte? Dobbiamo farlo, siamo qui per questo.

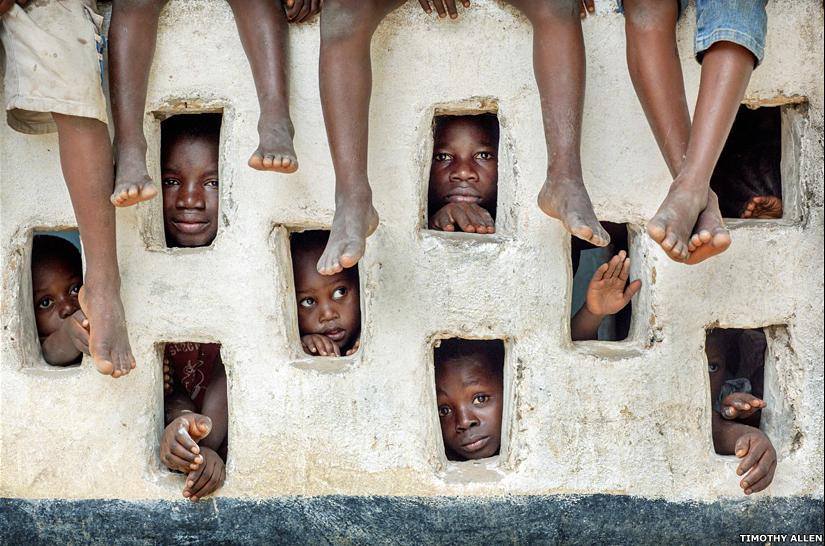

compassione

Le officine della compassione

Ditemi, cos’è una famiglia se non un’officina della compassione?

Non è forse il luogo delle viscere esposte, della confidenza ed esposizione estrema?

E non è il luogo su cui viene deposto un velo di silenzio a volte, di accoglienza risentita altre, di accettazione senza condizione altre volte ancora?

Un velo su noi, sull’altro: un vedere il limite che grida e un coprirlo a volte; un affrontarlo, altre; un combatterlo, anche; un integralo quando ne siamo capaci.

Accade solo in famiglia? Se ieri sera avete visto Italia-Germania, avete anche visto i rigori sbagliati e, infine, l’ultimo fatale errore: c’è in voi del risentimento per quel giovane che ha sbagliato?

La vocazione di Francesco

Ho visto ieri sera al telegiornale le immagini di quella bambina che piange ai piedi di Papa Francesco.

Credo di aver compreso ciò che l’attraversava mentre l’aiutava ad alzarsi, in quei momenti in cui un mondo l’ha attraversato: tutto il suo passato, il suo presente e il suo futuro, tutta la sua vocazione di discepolo di Cristo erano lì.

Lì, il servo e il suo Signore erano attoniti di fronte al pianto dell’umano che cerca e invoca una soluzione, una vita, una normalità.

Lì, l’impotenza e la vocazione che contiene in sé una ribellione all’impotenza, si incontravano.

Lì veniva confermata nell’intimo suo la determinazione a non flettersi mai di fronte all’indifferenza, all’impossibilità, alla resa, ad esserci ancora sul teatro delle vite degli ultimi per dare loro voce, per essere la loro voce nel deserto delle voci.

Prendersi troppo sul serio

Dice Catia commentando il post su Identificazione e gioco: “Capisco che la vita è rappresentazione dove accadono le scene utili al nostro cammino evolutivo, ma non riesco a leggerla come gioco. Non ho allora compreso? Sono ancora troppo identificata?”

Troppi di noi si prendono troppo sul serio e questo dipende dal tasso di identificazione.

La vita è vissuta più come dramma che come rappresentazione: il dramma implica identificazione, la rappresentazione un certo grado di neutralità.

I torti subiti, i tradimenti, le incoerenze, le ingiustizie vengono rubricate negli angoli più austeri della sconfinata biblioteca del censore.

Il censore ci induce a fare sul serio, ad essere seri perché la vita è una faccenda seria.

No, la vita è una rappresentazione: né commedia, né dramma. Non è ne seria, né faceta, è un’officina esistenziale.

L’ordinarietà del male

L’intervista di Bruno Vespa al figlio di Totò Riina ha sollevato molte discussioni: non entro nel merito.

Salvo Riina descrive la banale quotidianità di una persona la cui vita è intrisa di distruttività, di male.

Possiamo ammettere che quella persona, quelle persone sono come noi? Amano i loro figli e la le loro famiglie, magari sono anche premurose e sollecite, non sono dei mostri.

Hanno una visione della vita e una loro morale e tengono assieme una fede primaria e infantile con la pratica feriale dell’omicidio e del malaffare.

Non sono dei mostri, perché abbiamo così timore di vederli nella loro quotidianità?

Perché dovremmo ammettere che l’orrore che è in loro potrebbe essere anche in noi?

Gli assoluti, la compassione, l’amore

Cosa sono gli assoluti? Quei valori alti ed ultimi di cui parlano la morale, l’etica, la religione.

Una delle grazie di questa vita è stata per me la possibilità di crescere lontano da una formazione religiosa.

La mia era una famiglia di contadini e di comunisti; sono cresciuto nella fascinazione dell’anarchia e del Cristo di San Francesco. Più tardi lo zen è stato casa.

Tutto il cammino è avvenuto e avviene lontano dagli assoluti, dalle adesioni, dalle promesse, dai doveri.

Karma, possibilità, compassione

Come occidentali, siamo cresciuti nell’humus cristiano intriso del concetto di colpa e di punizione.

Più o meno inconsciamente, associamo il karma alla punizione e non abbiamo ancora sviluppato né una cultura del karma, né quella di una vita che mai è da vittime meritevoli di essere punite.

E’ ancora acerbo il paradigma delle possibilità: la vita come possibilità di comprensione senza fine; il karma come la legge che governa il cosmo e che apre possibilità di esperienze finalizzate al comprendere.

Siamo ancora lontani da questo e dovremo sviluppare una riflessione più approfondita sulla legge di causa ed effetto: da chi è generata la causa?

Dalle necessità di comprensione della coscienza, che genera le situazioni d’esistenza in relazione al compreso e al non compreso.

Qual’è il fine dell’effetto? Offrire ulteriori scene d’esperienza per permettere il realizzarsi delle comprensioni avviate dalla coscienza.

E’ chiaro che tra causa ed effetto esiste il nesso della responsabilità: “sono responsabile del cammino di comprensione, delle sue dinamiche, del suo svolgersi, del suo evolversi all’interno della dinamica causa-suo effetto”.

Quand’è che sono responsabile, quando si attiva la legge di causa-effetto?

In tutti i casi, o solo quando sono consapevole delle possibilità, quando opero A ma potrei anche operare B?

Solo quando in me esiste la possibilità consapevole di una scelta, ovvero quando le comprensioni acquisite mi offrono la possibilità di più alternative.

Se non ho comprensioni tali da avere alternative, scelte possibili, il mio agire non attiva la legge di causa ed effetto.

Quindi il karma si attiva quando, ad esempio, scelgo B pur avendo la possibilità di scegliere A: se ho scelto B, evidentemente in me c’è ancora una comprensione non giunta a pieno completamento, avendo io anche la possibilità di comprendere A; ecco allora che l’intervento del karma mi offre la possibilità di approfondire, di fare altre esperienze finché la comprensione non sarà completa.

Cosa questo significhi nelle nostre vite, credo che ciascuno di noi lo sappia molto bene: il karma ci induce alla responsabilità, all’accoglienza dei nostri percorsi esistenziali, alla compassione sul nostro e altrui procedere.

Qui puoi iscriverti alla Newsletter del Sentiero contemplativo

(invieremo 6 mail/anno)

Portare il peso del limite dell’altro

Viviamo tutti in relazione e tutti abbiamo figli, partner, colleghi, amici, fratelli e sorelle nel cammino interiore.

Nella relazione ci mostriamo a loro con i nostri limiti, il nostro non compreso, e loro si mostrano a noi.

Non c’è scampo e ad ogni ora siamo chiamati a caricarci sulle spalle il peso del nostro e dell’altrui limite.

Un rifiuto di questa assunzione di responsabilità, si evidenzia attraverso il giudizio: quando l’altro viene stigmatizzato per il limite che ha marcato, quel giudizio ci ricorda che lo stiamo rifiutando, che non lo stiamo accogliendo, che non ci carichiamo il suo essere limitato sulle spalle e lo portiamo nella nostra vita, come l’altro porta noi.

Vogliamo che l’altro porti noi, ma noi non portiamo lui.

Vogliamo essere accolti e sostenuti, ma non accogliamo e sosteniamo.

Ci ricordiamo allora che la vita è una sequenza infinita di gesti di accoglienza, di situazioni in cui ci pieghiamo e diciamo quel si che cambia le cose, la natura della relazione stessa, di ogni relazione.

Per favore, non tirate in campo il fatto che bisogna anche dire dei no, non stiamo affrontando la questione a quel livello in questo momento.

Chi ha dei figli, chi vive con un partner da tempo, chi vive in una comunità, chi svolge una relazione di aiuto queste cose le sa.

Ci si carica sulle spalle il limite dell’altro perché in noi è germogliata l’esperienza della compassione, non per altro.

Qui puoi iscriverti alla Newsletter del Sentiero contemplativo

(invieremo 6 mail/anno)

Vedere la realtà con gli occhi della compassione

Si può vedere e partecipare la realtà con gli occhi della mente che tutto fraziona, tutto giudica, tutto attribuisce.

Si può vedere e partecipare avvolti nel manto delle emozioni e delle affettività che tutto colorano creando trasporto e partecipazione.

Si può infine vedere e partecipare la realtà con l’ampiezza del sentire che tutto abbraccia e nulla discrimina, che tiene insieme le parti e considera il processo più che il singolo fatto, che comprende la realtà sempre in termini unitari.

All’interno del sentire, può sorgere come dono il fiore della compassione che di tutto si avvede, a tutto provvede nella discrezione, con tutto procede nella vicinanza, nella comprensione e nel sostegno, sempre un passo indietro consapevole della propria irrilevanza.

Si può insegnare la compassione? Dubito, anche se ci si può disporre, di certo si può vivere per quel che ci è dato.

Si può coltivare assieme? Si, può essere il piccolo germoglio che la coppia, la famiglia, la comunità, il gruppo di colleghi coltivano a tutte le ore, senza sforzo, semplicemente avendola presente allo sguardo.

Può un cammino come il Sentiero fare della compassione la propria essenza? Lo ha già fatto, nel momento in cui ha edificato le fondamenta del proprio procedere sul limite considerandolo il primo tra tutti gli insegnanti.

Qui puoi iscriverti alla Newsletter del Sentiero contemplativo

(invieremo 6 mail/anno)