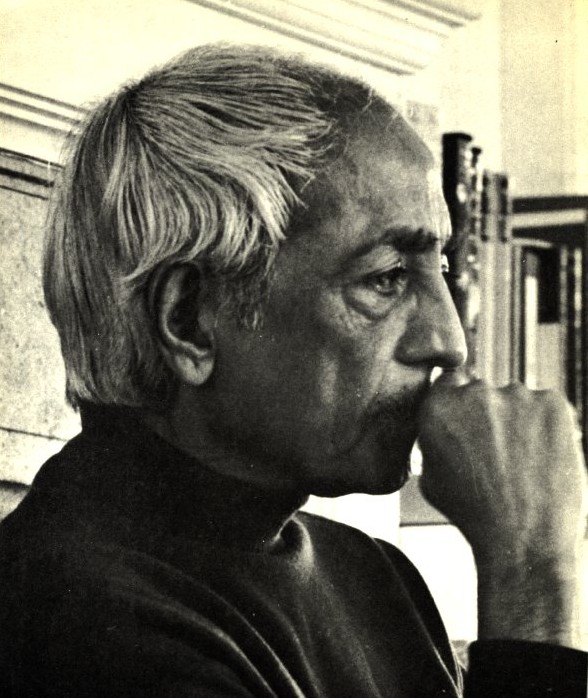

Questo è il brano di Krishnamurti che Piero ci propone:

Quando c’è il dolore non c’è l’amore. Come può esserci amore nel momento in cui soffrite e siete tutti presi dalla vostra sofferenza? … Che cos’è il dolore? È per caso autocompassione? Vi prego di domandarvelo. Non stiamo dicendo che lo è o che non lo è … Che il dolore sia provocato dalla solitudine – dal sentirsi disperatamente soli e isolati? … Possiamo osservare il dolore come concretamente si presenta in noi e restare con esso, tenerlo con noi e non distogliercene? Il dolore non è diverso da colui che soffre. La persona che soffre vuole scappare via, fuggire, fare ogni sorta di cose. Ma se contemplate il dolore come si contempla un bambino, un bel bambino, se lo tenete stretto, e non gli sfuggite mai, a questo punto vedrete da soli, se veramente guardate a fondo, che il dolore cessa. E con la fine del dolore c’è la passione; non il desiderio, non l’eccitazione dei sensi, ma la passione” (da Washington D.C. Talks 1985)

1 – Il dolore non è diverso da colui che soffre: è un’affermazione ad effetto ma anche molto opinabile.

Noi diremmo: è solo dolore, un fatto che viene prodotto in assenza di una comprensione, va considerato in qualità di simbolo che ci indica altro con cui non ci siamo sufficientemente confrontati.

2 – La persona che soffre vuole scappare via, fuggire, fare ogni sorta di cose: è così, cerchiamo di distogliere l’attenzione, di rimuovere la consapevolezza da quel soffrire impegnandoci in situazioni che ci permettano di non vederlo e non sentirlo. E’ il nostro modo di farci male, di complicare le cose, di ritardare i processi.

3 – Ma se contemplate il dolore come si contempla un bambino, un bel bambino, se lo tenete stretto, e non gli sfuggite mai, a questo punto vedrete da soli, se veramente guardate a fondo, che il dolore cessa: è un’affermazione corretta ma anche molto discutibile.

Contemplare significa osservare senza identificazione. Tenerlo stretto, non sfuggirgli sembra alludere ad esservi identificati.

Leggendo l’intenzione con cui la frase è stata pronunciata, si può dire che Krishnamurti volesse affermare che il dolore va accolto.

Si, il dolore va accolto e, accogliendolo, scompare. Contemplandolo scompare. Quindi è fatta, è finita qui?

Se ci fermassimo qui avremmo solo trovato un modo più sofisticato di rimuovere: non distogliendo lo sguardo, ma trascendendo compiamo sempre un’azione di rimozione perché non guardiamo alla ragione per cui quel dolore è sorto.

Quando c’è dolore, c’è sempre una causa che lo ha generato: bisogna osservare in sé che cosa preme per essere compreso, che cosa ci sollecita, che cosa a più riprese ci ha messo in difficoltà. Se osserviamo la causa esistenziale del nostro soffrire, potremo cambiare l’approccio a determinate situazioni della nostra vita, potremo trasformarci: questo processo di revisione ci condurrà ad una comprensione e sarà in virtù di questa che il nostro soffrire cesserà.

Riepilogando:

– osserviamo il dolore senza rimuoverlo;

– lo accogliamo;

– ne analizziamo l’origine;

– cambiamo degli aspetti del nostro vivere;

– contempliamo il processo che abbiamo vissuto.

Immagine da: http://goo.gl/ZQSq4U